|

姑苏区课题研讨活动记录表

2015 ~2016 学年度第一学期

|

活动主题

|

2015年1月主题:“数学概念教学有效性探究”研究活动

|

|

活动时间

|

2015年1月12日

|

参加对象

|

全体数学教师、课题组老师

|

|

活动目的

|

为了促进我校数学教学发展,提高教师教学的实效,促进教师优秀教学经验的推广与交流,经研究决定开展“数学概念教学有效性探究”研讨活动。

|

|

活动安排

(发言记录)

|

活动流程:

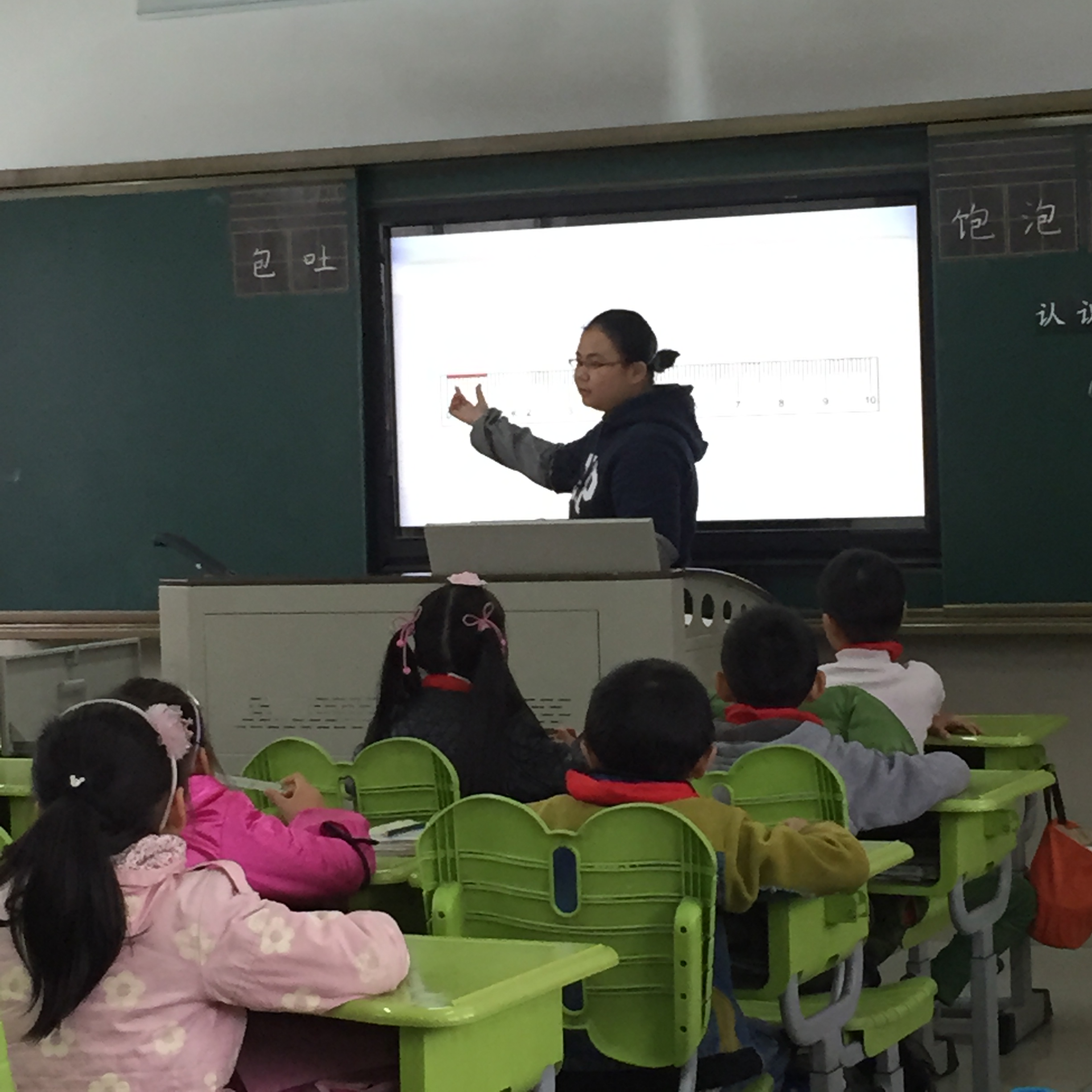

(一)听课(地点:多媒体教室)

尤琪老师执教苏教版二年级上册《认识厘米》

(二)评课(地点:多媒体教室)

数学老师和课题组老师一起评课。

尤琪老师的教学思路清晰,条理清楚,能从简到繁层层递进展开教学,概念教学从基本单位切入,最后过渡到概念的灵活运用。尤老师的教学课件制作精美,功能齐全,能充分调动起学生的学习积极性。另外,尤老师的教学中关注到每一位学生,充分给予学生锻炼的机会,教学中操练形式多,层层递进,有效地提高课堂教学的实效性。

(三)探讨(地点:多媒体教室)

1、分享论文《小学数学概念教学的几点要求与建议》和《小学数学概念教学策略》,学习优秀教师的教学经验。

2、与会教师结合各自在教学中的做法,谈谈如何在课堂中进行有效的数学概念教学。

|

|

活动评价及反思

|

通过本次研讨活动,大家感受到数学的概念教学需要多种形式有效的手段。在课堂教学中教师有效的示范、操练有助于学生课内课外的学习。扎实教学必须把英语学习落实到每堂课、每次练习中,让学生把握住每次英语学习的机会,这就需要数学教师花更多的精力,精益求精地去设计教学活动并完成每项任务。

|

|

活动系列材料

|

附件

|

认识厘米

教学内容:苏教版二年级上册50-52页。

教学目的:1、让学生在经历用不同工具测量物体长度的过程中,体会到建立统一度量单位的必要性。

2、初步认识长度单位厘米,初步建立1厘米的表象。

3、初步学会用尺测量较短的物体,能估测一些物体的长度。

教学重点:掌握1厘米的实际长度及学会用尺量物体长度的方法。

教学难点:建立1厘米的表象。

教学过程:

一、 理解统一度量单位的必要

1.故事引入:

师:小朋友们喜欢听故事吗?

生:喜欢!

师:在古代,人们都是运用身上的手掌、手指、脚掌等身体的某个部位测量长度。有位裁缝师傅用手给顾客测量了衣服的长度,告诉徒弟长度四拃,就让徒弟去做了,徒弟认认真真地也用自己的手量出四拃做好了衣服,可是顾客穿在身上,却太小了,咦,明明也是四拃呀,怎么会太小呢?你知道为什么吗?

生:徒弟的手比师父的小。

师:标准不统一可真麻烦,如果有什么就好了。

生:尺!

师:对呀,“尺”这个统一标准的测量工具给我们的生活和交流带了很多的方便。

二、 观察直尺

1.认识各种尺

师:你见到过哪些尺呢?

生:三角尺。

生:直尺。

生:米尺。

师:老师也带来了一些尺。(课件出示:卷尺、皮尺、米尺、三角尺、学生尺)这些尺在生活中发挥着各自的作用。

2.找出共同点。

师:小朋友们拿出你的直尺,和屏幕上米尺的一部分比一比,它们上面都有什么?生:都有数字。

师:你直尺的数字从几到几?

生:0到15。

生:0到18。

生:0到20。

师:看来每把直尺都是从数字0开始,还有什么?

生:小竖线。

师:这些长长短短的小竖线也叫刻度线,对齐0的这条刻度线就是0刻度线,用手指指你直尺上的0刻度线。板书:0刻度线。

师:在我们的直尺上都有这样的字母——cm,知道这里的“cm”表示什么意思吗?

生:厘米!

师:这节课就让我们一起来认识厘米。板书课题:认识厘米(cm)。

三、认识1厘米

1.看看1厘米。

师:看屏幕,从刻度0到刻度1这一大格之间的长度是1厘米。(课件闪烁1厘米)小朋友你能在自己的直尺上指一指1厘米吗?

生在尺上指出1厘米。

师:直尺上除了从刻度0到刻度1这一大格是1厘米,还有从哪儿到哪儿也是1厘米?

生:刻度1到刻度2这一大格也是1厘米。

生:刻度2到刻度3这一大格也是1厘米。

生:刻度4到刻度5这一大格也是1厘米。

师:要是直尺无限制地延伸下去,说得完吗?简单一点怎么说?

生:一大格就是1厘米!

师:真厉害!板书:1大格 1厘米

2.比画1厘米。

师:1厘米到底有多长,咱们用小手来比画比画。直尺上,刻度0到刻度1这一大格的长度是1厘米,像老师这样用大拇指和食指轻轻拿住它,手指保持不动,再轻轻抽出直尺,瞧,两个手指之间的距离就是1厘米。仔细观察,1厘米怎么样?

生:很短!

师:要知道物体的长度,可以用尺来量。量比较短的物体时一般用厘米做单位。厘米是长度单位。

3.想像1厘米

师:记住1厘米的长度了吗?好,松开手,闭上眼睛,你脑子里出现1厘米长的线段了吗?睁开眼睛,再次用两个手指比画你想到的1厘米的长度,然后跟尺上的1厘米比一比,看你比画地准不准。如果不准赶快进行调整。

4.寻找“1厘米”

师:其实我们周围有不少物体的长度跟1厘米是差不多的,对照头脑中的1厘米,你想到了哪个物体的长度大约1厘米?

生:大头钉钉子的长度。

生:铅笔露出的笔芯长度。(课件出示大头钉钉子长1厘米,方格本一个方格的边长1厘米,食指的宽度1厘米,铅笔露出的笔芯的长度1厘米。)

四、认识几厘米

师:我们知道了1厘米的长度,2厘米呢?在直尺上找一找,从刻度几到刻度几是2厘米?

生:从刻度0到刻度2之间的长度是2厘米。

师:为什么?

生:里面有两大格。

师:具体说说哪两大格?

生:从刻度0到刻度1是一大格,就是1厘米,从刻度1到刻度2是一大格,又是1厘米,合起来就是2厘米。

师:用小手对好自己的直尺比画2厘米的长度给你的同桌看。

师:你还能很快找到5厘米吗?刻度几到几?

生:刻度0到刻度5。有5大格,5个1厘米。

师:10厘米呢?

生:从刻度0到刻度10。有10大格,10个1厘米。

学生可能不是从刻度0出发的,也可以从其他刻度开始数,重点是让学生说清有几大格,是几个1厘米。

师:你发现什么?

生:刻度0到刻度几就是几厘米。

生:线段中有几个1厘米,它的长度就是几厘米。 小刻度到大刻度,大数减小数的差就是几厘米。

师:是呀,数学就是这么简单!

补充:你能在直尺上指一指7厘米吗?刻度2到刻度9是几厘米?刻度4到刻度几也是7厘米?

五、用尺量物体的长度

1、量一量蜡笔的长度。

师示范,把蜡笔的一端对齐0刻度线,然后把直尺放平,和蜡笔的边重合,另外一端对在刻度8上,就是8厘米。

板书:量:一端对齐0刻度线 重合

学生在书上尝试测量。

2、测量线段的长度。

指名学生边演示边说步骤。再让学生自己在书上量一量。

3.判断哪种量法正确。(想想做做1)

师:小朋友在量的时候,小动物们也忙开了,你认为谁的量法是正确的?

生(齐):小兔!

师:为什么?

生:因为小猴没有把长方形纸的边对齐直尺的0刻度线。

师:那小猫的不是对齐0刻度线了吗?

生:他的直尺没有放平。

4.小结量法。

师:那你想提醒小朋友在测量物体长度时要注意什么?

生:物体的一端要和直尺的0刻度线对齐。

生:直尺要和物体的边重合。

5、那么,接下来就看看小朋友们能不能正确的测量了(想想做做5)。

长方形长边和短边的长度。

师:想知道长方形的长和宽是几厘米,我们应该——用直尺量

先请学生演示测量长方形的长边,说一说步骤。

再请学生独立测量长方形的短边。交流结果。

三角形三条边的长度。

出示三角形,学生独立操作,交流。

6. 认识大约8厘米.(想想做做3)

师:刚才咱们看的,量的都是整厘米,现在请你量一量这两条线段的长度。

红色线段比( )厘米长一些,蓝色线段比( )短一些,他们都接近( )厘米,都可以说大约( )厘米。

六、画指定长度的线段。

1.画4厘米长的线段。

师:小朋友们会量线段了!那你们会画线段吗?我们一起来画一条长4厘米的线段。

观察书上的图,他是怎么画的?

生:手掌按住直尺,直尺放平,先对齐0刻度线画一个端点,再从0到4画一条线,最后在刻度4上面再画一个端点。上面可以写上4厘米。

小朋友们也来试试看,画一画吧。

2.画出比4厘米长3厘米的线段。(想想做做7)

师:再请小朋友们画出比4厘米长3厘米的线段。先想一想要画几厘米。

师:你准备从刻度几画到刻度几?

师:同桌检查。

七、估计物体的长度(想想做做4)

师:其实不仅咱们的身边有尺,咱们的身上也藏着尺呢!

1.量一量手掌的宽。

师:手掌的宽度就是一把尺,我们来量一量大约是几厘米。注意量手掌的最宽处。

学生交流。

2.量一量一拃的长。

师:伸出拇指和中指,尽量伸长,这两指之间的长度叫做一柞,这是我们身上的另一把尺,你的一柞大约是多少呢?量一量吧。

八、巩固练习。

1、比一比。(想想做做2)

哪条线段长?长多少厘米?

学生独立完成,指名说说怎么想的。

可以分别量出两条线段的长,再算出它们的差,也可以直接量出两条线段相差部分的长度。

2、下面的线段各长几厘米?(想想做做6)

引导学生说清楚怎么看出每条线段的长度的,要明确:线段中有几个1厘米,它的长度就是几厘米。

九、课堂总结

师:咱们这节课认识的是(厘米),你有什么收获?

生:知道1厘米有多长。

生:知道了0到几就是几厘米。

生:我还会量物体的长度了。

生:我知道了我的手掌宽7厘米。一拃长12厘米。

师:厘米啊,真是无处不在,你瞧!它藏在毛巾上,它躲在浴帘中,它钻在垃圾袋里,只要你有一双善于观察的眼睛,一个勤于思考的大脑,你就会发现身边处处有数学!

|